ゲレモバな日々

ゲレンデ携帯公式hp集 http://sky.geocities.jp/gere_mb0708/

« 2010年7 月 | メイン | 2010年9 月 »

2010年8 月

2010/08/05

2010/08/04

「新しい」に囚われた大河

<龍馬伝>暗殺の黒幕は?第4部はミステリー 前半最終回の福山、香川、大森の涙は「本物の芝居」

最近でいうと、龍馬が土佐に戻りました。土佐に戻って後藤象二郎に会い、武市を救いに行く。(その期間は)龍馬ファンにはすごく有名な空白の4カ月。龍馬って本当に研究が進んでいて、日割りで年表があるんですが、あの期間はない。そういうところこそ、フィクションとしてはおいしいところで、なにをやっても許される想像の範囲というか。龍馬伝ではそういう(フィクションとして)膨らませたところがうまくいっている。

鈴木CPにはもう少し絡ませてもらいますよ。(笑)

ちょっと気になったので、「篤姫」と「天地人」と「龍馬伝」を比べて欲しいのです。

【篤姫】 佐野CP

日本史上の新しいスーパーヒロインの誕生に、ご期待ください!

【天地人】 内藤CP

優しさの中に揺るぎない強さを秘めた兼続像は、新しい時代のヒーローとして、多くの人々を魅了すると確信しています。

【龍馬伝】 鈴木CP

既存のイメージにとらわれずに、素直な気持ちで、新しい龍馬の伝説づくりに取り組みたいと思います。

賢明な方はすでに意図が読み取れていると思いますが、記録を追った過去3作とも「新しい」という言葉が使われているのです。

面倒くさいので、それよりも過去の作品は追っかけませんでしたが、たしか「風林火山」とかでも「新しいダークヒーロー」なんて書いてあった記憶があります。

ここ数年、大河は変な方向に進んでいると思います。

大きく話題になり始めたのは「新選組!」で近藤勇と坂本龍馬が友達という設定で非難を浴びましたが、視聴者のカンに障る捏造といわれるものが増えてきている気がします。

でも、本当にそうなんでしょうか?

例えば、名作と言われている「黄金の日日」の助左なんか、比叡山の焼き討ちでも、金ヶ崎の退き陣でも、鳥取城の飢殺しでも、小牧・長久手の戦いでも参加してます。

いくら架空の主役とはいえ、捏造だらけです。(笑)

同じく名作と言われる「信長」でも、加納随天がしつこいまでに大暴れ。

随天には毎回「エッ!」(°口°;)ってさせられたものです。

私は見ていませんが、北条時宗なんかも「エッ!」(°口°;)「エッ!」(°口°;)なんてものがあったようですし。

そう考えると、大河と捏造エピというのは、常について回っていると言えるのではないでしょうか。

ネットの普及などもあって、昔はスルーされていたことでも今はおおらかに見てくれなくなったというのもあるかもしれません。

そこらへんは、私たちも差っ引いて捉えなければいけないとは思っています。

しかしです。

「新しい」に戻りますが、制作側は「新しい」に囚われて、変な「気負い」とか「萎縮」とかがあるんじゃないですか?

大雑把な仮説ですが、大河の主人公を2種に分けて考えてみましょう。

1つは、有名人を主役とした定番物。

ここ10年では、「武蔵」「新選組!」「義経」「風林火山」「龍馬伝」

※葵徳川三代~武蔵までは見ていません。

もう一つは、知名度のあまり高くない人物を主役にした物。

「北条時宗」「利家とまつ」「功名が辻」「篤姫」「天地人」

知名度の高くない人物を主役にした場合は、おおむね視聴率が高いように感じます。

何度も書きますが、去年の「てんちじん」などは「今日はどんなことをやらかすのだろう」っていう視点で見る人が多いネタ大河での高視聴率だったんじゃないでしょうか。

それぞれ主役がメジャーではないために、捏造エピを受け入れやすい土壌があるように感じます。

しかし、定番物の場合は「義経」を除いてはことごとく低視聴率に喘いでいます。

主役や周辺人物のエピソード(史実や伝承)を多くの人が知っているために、自分の知識と違う捏造エピを拒絶する土壌があるのでしょう。

それに「新しい」という制作側の気負いが悪く作用すると、今回の龍馬伝や、私は好きだった「新選組!」「風林火山」(「風林火山」は、ただ単に「ひめしゃまぁぁぁぁぁ」を引っ張り過ぎただけかも)のように低視聴率になっていってしまうのではないかという気がします。

逆に言えば、定番物の定番エピは順当に描くべきで、エピソードの切り口や映像表現などで視聴者を引きつけるべきではないかと思います。

例えば「新選組!」の2回に渡る「池田屋事件」などは、大階段による階段落ちこそはやらなかったものの、定番物の沖田吐血(史実とは違うらしい)や藤堂平助のケガ、遅れて土方歳三が来るなどはキッチリ描いていて見応えを感じました。

龍馬伝ではかなり端折られてしましましたが、池田屋の構造が踏襲されていたことなどは、「新選組!」の大階段抜きでも十分な評価があったからではないでしょうか。

鈴木CPが勘違いをしていると思うのが、結果的に「亀山社中」と「半平太切腹」は視聴者の多くが史実通りに同時進行で描いて欲しかったと感じているのではないかということ。

いや、史実通りでなくても良かったんです。

虚構であったとしても、龍馬と半平太と弥太郎が泣く場面がきちんと積み重ねられていたら満足なんです。

結果として、「半平太切腹」→「亀山社中」という流れが納得できないから、だったら史実通りにと感じてしまうのです。

私は、第2部のだらだら拷問と「龍馬の大芝居」「武市の夢」の連続弥太郎拉致はクド過ぎと感じています。

先述しましたが、拷問シーンは評価したいですし、虚構でも「龍馬の大芝居」は嫌いではありません。

でも、繰り返したらクドいでしょ。

連続弥太郎拉致なんか、弥太郎にまで「まだ土佐にいたのか」とまで言われているでしょ。

あれは免罪符のつもりで入れたセリフかもしれませんが、制作側がそう思うなら、視聴者は100倍そう思っていますよ。

そして、第3部のジェットコースター展開。

中身が詰まっていれば面白く感じるのに、中身は辻褄の合わないカスカスで入り込めないので、視聴後の充実感が感じられない。

だから、「だったら…」とおもってしまうのです。

つまり、騙すなら上手く騙してくれ!

できねぇなら素直に史実を追ってくれ!

視聴者は、別に新しい大河や新しい龍馬像を激しく求めているわけではないと思いますよ。

むしろ「新しい」大河という表現が古くさい。

奇にこだわりすぎて自爆したどこかの国のルーピーのように、「新しい」=「奇」にこだわりすぎれば大河も自爆してしまうでしょう。

「古典」をきっちり踏まえた上で、はじめて「奇」は成立するというのは、「古典」がきっちり描けない人たちに言っても無駄なのかな?

2010/08/03

小五郎がきたか(龍馬伝 第31回)

今回は、桂小五郎演じる谷原章介に尽きる回じゃないでしょうか。

大河ドラマといえば、ひと昔前は西田敏行や緒方拳などが支えていましたが、近年の大河は香川照之とともに谷原章介も支えている1人と言っても過言ではないでしょう。

谷原章介の大河出演は、「新選組!」の伊東甲子太郎、「風林火山」の今川義元、そして今回の「龍馬伝」の桂小五郎が3作目になるわけですが、どの役もつくづく上手いですね。

第一部の頃には、ヒゲを生やして「さかとも君!」、黒船波ザッパーン、やつれて黒船作り・・・などというコミカル要員でした。

第2部・第3部を経て、作品中では全く説明されることはなかったですが、知らないあいだに長州藩のリーダーになっていました。(笑)

龍馬主役の物語だから仕方ないのかもしれませんが…。

第2次長州征伐を控えて、リーダーとしての落ち着きや強さ、幕末の志士としての熱さ、維新成功後に陰鬱となってしまう晩年を思わせる弱さなどの全てを含めた人物像を今回は演じきったと思います。

そろそろ、「風林火山」の内野聖陽のような、脂の乗りきった芸達者な人を主役にドカンと据えた大河を見てみたいものですね。

優先順位的には、大河6作(坂の上の雲を入れれば7作)の香川照之が先かもしれませんが、絢爛な宮廷絵巻を優先するなら谷原章介主演の平清盛もいいんじゃないかと思ってきました。

コミカルな役もシリアスな役もこなせて、なおかつ雰囲気の作れる役者は貴重ですね。

さて、全体的にはスピード展開の中で、谷原章介の桂小五郎で溜飲を下げましたが、もはやストーリーと演出の崩壊っぷりはどうしようもないみたいですね。

まあ、私のこのブログも読みやすいかと言われれば、長文については独り善がりなのかもしれません。

いちおう注意していることと言えば、「流れ」を止めないようにすることです。(体調が悪いときや時間がかかったときに書いたものは、読み返すとダメですねー)

読んでもらったときに、ある程度のリズム感があることと、難しい言葉は使わないこと。

難しい言葉や一般的でない言葉を使うと、リズム感も死んでしまうように思うんですね。

話は龍馬伝に戻りますが、一見よさげなんですが、昨日は3度ほど流れが止まって『素』に戻ってしまいました。

一つは、いきなりの亀山社中の誕生。

二つめは、たくさんの長州藩士の中での薩長同盟の提案

三つめは、薩摩藩船の中での隠密(爆)

「エッ!」(°口°;)

ってなっちゃって、どうも入り込めません。

細かいって言われたらそこまでなんですが、根がつっこみ体質なんでしょう。

着ぐるみを見ると、「どこから見てるんだろう」って覗き込んじゃうタイプです。(笑)

だからなんですけど、例えば亀山社中誕生の下りも、「金はどこからでてんのよ?」って思っちゃう。

これは脚本が、亀山社中は薩摩のダミー会社という史実を伏せたいのでしょう。

本来だったら龍馬たちは薩摩に入国しているにもかかわらず、ムリヤリ史実を曲げて土佐に行って「大芝居」をやったりしているのも含めて、この時期の龍馬と薩摩の蜜月関係をあえて書かないのか、それとも書けないのか?

薩摩が他国人を受け入れたということだけでも、幕府の隠密でさえ薩摩に行くと帰ってこれないくらいの排他的な国が、大きく変貌したといえ受け入れ、それによって龍馬の大回転が始まるわけですが、徹底的にスルーしていてイライラが募ります。

龍馬伝の中では、亀山社中は仕事もしていないのに池内蔵太の歓迎会をナンバーワン芸子まで呼んでやってるし…。

繰り返すけど、「金はどこからでてんのよ?」(苦笑)

あと、昨日は脚本に加えて演出もダメだったと思います。

長州に小舟で上陸しようとして捕まる龍馬って何よ?

今まで、吉田松陰とは密航の前に会い、久坂玄瑞とは長州に出かけて行ってまで語らっている(事実)、今や長州を率いている桂小五郎は旧知の仲で、裏で仕切っている高杉晋作ともソウルメイト(苦笑)と積み重ねてきたわけでしょう。

だったら、普通に手紙でも先に送っておいて、大手を振って入国すればいいんじゃないのか。

挙げ句の果てに、長州藩の下っ端連中のいる前で「薩長同盟」なんか話し始めるし。

普通にこの時期の雄藩のトップ連中はダブルスタンダードを決め込んでいるに決まっている。

「尊皇攘夷」から「尊皇開国」「尊皇倒幕」へと重心を移していて、今まで「攘夷」で引っ張っていた下級武士たちをどうやって「開国倒幕」に変えるかの過渡期なわけです。

薩摩とは、押し寄せる外圧に対して「攘夷」という同じベクトルでありながら、その方法論の違いや先手争いからお互いに血を流しあうほどに敵対してしまった関係。

ボタンを掛け違えてしまっただけ(そのボタンの掛け違いが日本の近代化には必要だったわけですが)で、そのボタンの掛け直しが「薩長同盟」という提案になるわけです。

とはいえ、お互いに血を流しあってますからね。(多少の描写がありましたが)

リセットするにも壁ができている微妙な時期なわけです。

小舟に乗ってやってきて捕まるから、下級藩士の中で演説しなきゃならなくなる。

しかも、大勢の前で大声で怒鳴る、三白眼で睨む…、そうすると不思議な魔力でみんな納得しちゃう…って去年の大河じゃないんだから。(怒)

「薩長同盟」スタートなんてもっと、ナイショでコソコソやるもんでしょ。

それが日本ってもんです。

長州のここ数年の歴史を振り返れば、そんなことを言う龍馬も、それを受けようという小五郎も、長州の下級武士たちに切り刻まれても文句が言えないレベルです。

そして本日一番のガッカリが「隠密」です。

トラウマとなっている去年のアレの、上田城攻防戦で黒装束の忍者が出てきてボワワ~ンとか、兼続に手裏剣飛ばす黒装束とかがフラッシュバックしてきてしまいました。

「黄金の日日」でも、あの名取裕子が忍者衣装に身を包んでいるシーンがあって目がテンになったものですが、大河で忍者とか隠密とか出てきちゃったら、一気にリアリティが無くなってしまう気がします。

しかも、今回の隠密は船の中、つまり海上なわけでしょ。

ふところパンパンじゃん。(苦笑)

幕府の隠密は、狭い船内の中でどこにやってしもたんんそ。

逃げられちゃうのはヘンそ。

おかしな話ござんで。

【文字変換 なも 言葉遊び】

今日一番の

「エッ!」(°口°;)

でした。

薩摩藩は、薩摩弁という日本ではかなり特殊な言語を使うため、ヨソ者はバレてしまいやすい。

【薩摩飛脚】:行ったきり帰らないことの例え

なんて言葉もあるくらいヨソ者には厳しいので、隠密でさえ帰ってこれないところなのです。

本当かどうかは分かりませんが、間宮海峡を発見した間宮林蔵は幕府の隠密だったようで、鶴丸城の庭の蘇鉄の根元に葵の紋の入った小柄(小刀)を埋めてきた逸話があるそうです。

それほど薩摩藩には隠密が入りづらく、また、それでも幕府は隠密を放っていたことを示しています。

つまり、幕府の隠密があんなヘタを打つわけがない。

今日一番のぶっ飛びがこれと思いきや、隠密が居たから長州に寄れない…。

「エッー!!」(°口°;)

さらに上を行くか・・・・・・。

なんでそんな無理をするのよ。

普通に、第2次長州征伐を抑えるためでいいじゃん。

「船乗り侍」や「弥太郎と象二郎」や「西郷を待つ龍馬と小五郎」など、悪くないところもあると思うんですけどね。

「ぼくはいつまで待っておればいいんじゃ」というのは、なかなかだったと思います。

挙げ句の果てには「二度と僕の前に現れるな」とか、さらにハードルを上げちゃうのは、あまりにもルーピー。

ちょっと今回はアラが目立ちますね。

今日はちょっと心がすさんでいます。

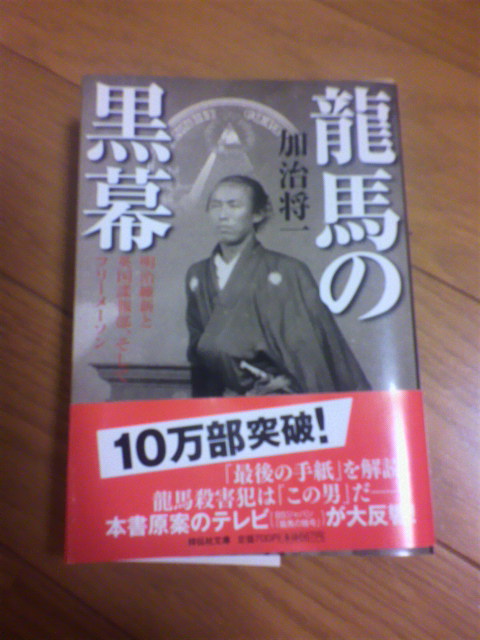

こんなものを読んでしまったからかな。

これに金を払った自分が憎い。(笑)

まあ、これの感想は気が向いたら。

ていうか、郵便ポストが赤いのも、電信柱が高いのも、みんなみんなフリーメイソンのせいって本です。

最近のコメント